北宋有“宋四家”——苏黄米蔡,即苏轼、黄庭坚、米芾和蔡襄,苏轼居四家之首。有些人认为,这主要源于苏轼名声太盛,所以他的书法属于“名人书法”。但并非如此,就书法本身而论,苏轼的成就也是极高的——他是宋代“尚意”书风的引领者,在书法上创造了一种独特的艺术风格,被后人尊为“苏体”。

苏轼的书法,取颜真卿、王羲之、杨凝式等诸家之法,风格真正走向成熟是在贬谪黄州时期。

元丰二年(1079年)七月,苏轼调任湖州太守。到任后,按照惯例写了一篇向皇帝(宋神宗)谢恩的《谢恩表》,其中有“陛下知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民。”他自称“愚而不能适应时代”,表达了对新法的不满,以及不与当朝新贵合作的态度。御史台官员认为这是“蔑视朝廷”,又找了一些苏轼“批评、讥讽新政”的诗句弹劾他。他被关押了四个月又十二天,出狱后被贬为黄州团练副使。在黄州,有朋友给他一块地,一家人自给自足,所以有号“东坡居士”。

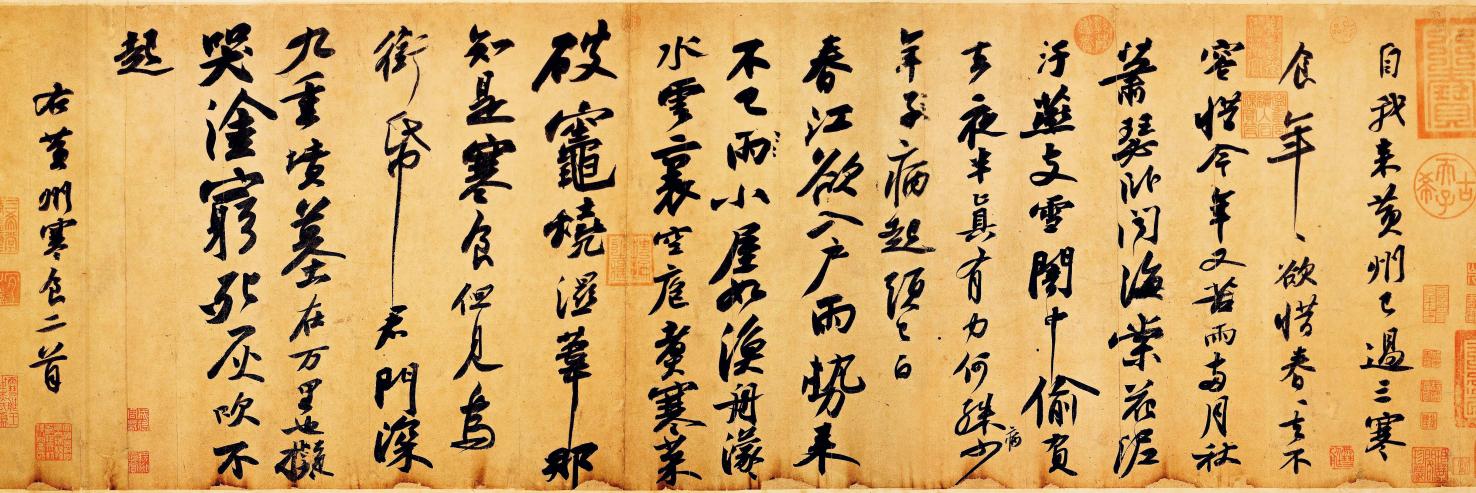

正是在黄州期间,苏轼写出了《念奴娇·赤壁怀古》,前后《赤壁赋》等名篇。被誉为“天下第三行书”的《寒食帖》(又名《黄州寒食诗帖》或《黄州寒食帖》),也因贬谪黄州而成。

苏轼《寒食帖》(局部)。(本文图片均为作者提供)

《寒食帖》有诗两首。第一首是:自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。

第二首是:春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。

这两首诗写于元丰五年(1082年)的寒食节,也是苏轼被贬到黄州的第三个寒食节。在第一首诗中,苏轼感伤春天消逝,年年欲惜春却怎么也留不住,今年的寒食节又遇上了阴雨绵绵。卧病在床,闻海棠花谢,叹时光易逝。第二首诗,让人更觉凄凉,外面雨势不停,居住的小屋如渔舟飘摇不定。看到乌鸦衔纸才想起来今天是寒食节。君门深远,想报国却无路,坟墓万里,想祭祖却祭不成,很想像阮籍那样穷途痛哭,内心却如死灰。

这是苏轼在人生最低谷时的自况。光从诗文的内容看,真让人感觉他心气低迷。但要从书法来看,完全是另一番景象。这篇行书的风格近似于东坡的豪放词,一开始还收着,第二行笔势就豪迈起来,越往后,越厚重,越洒脱。整篇章法起伏跌宕,气势纵贯,浑然天成,可以感受到东坡书写时的“心手双畅”。

诗的意境与书法的意境为何差异如此之大?因为诗的初稿今天已见不到了,这篇书法很可能是苏轼离开黄州后所书——书在黄州,通常不会写“右黄州寒食二首”。并且这么长的诗,如果是起草的第一稿,会有明显的涂改。

苏轼被贬黄州,犹如经历了一场“凤凰涅槃”,从此生命也好,艺术也好,都走向豁达通畅,正像他诗中所说“也无风雨也无晴”。

《寒食帖》的后面,还有一段精彩的行书题跋,出自“苏门四学士”之一的黄庭坚。苏轼与黄庭坚交情甚深,常有书信往来,诗文相和。黄庭坚在题跋中说,苏轼的这两首诗堪比李白,甚至李白也未必达到这等境界,书法融合了颜真卿、杨凝式和李西台三家之长。更重要的是,这是东坡偶然天成的杰作,假使东坡再写一遍,怕也写不到这么好了。

《寒食帖》成为苏东坡一生中最杰出的作品。黄庭坚的这一篇行书题跋也成为他一生中最好的书法作品之一。而这是被老师的诗与书激发出来的,也是师生情深的见证。

苏轼在黄州之后,仕途起起落落,在朝中任过兵部尚书、礼部尚书,外任时做过杭州、扬州、定州等地的知州,后被贬到惠州,最终被贬到了儋州(海南岛)。宋徽宗即位后,被赦免北归。

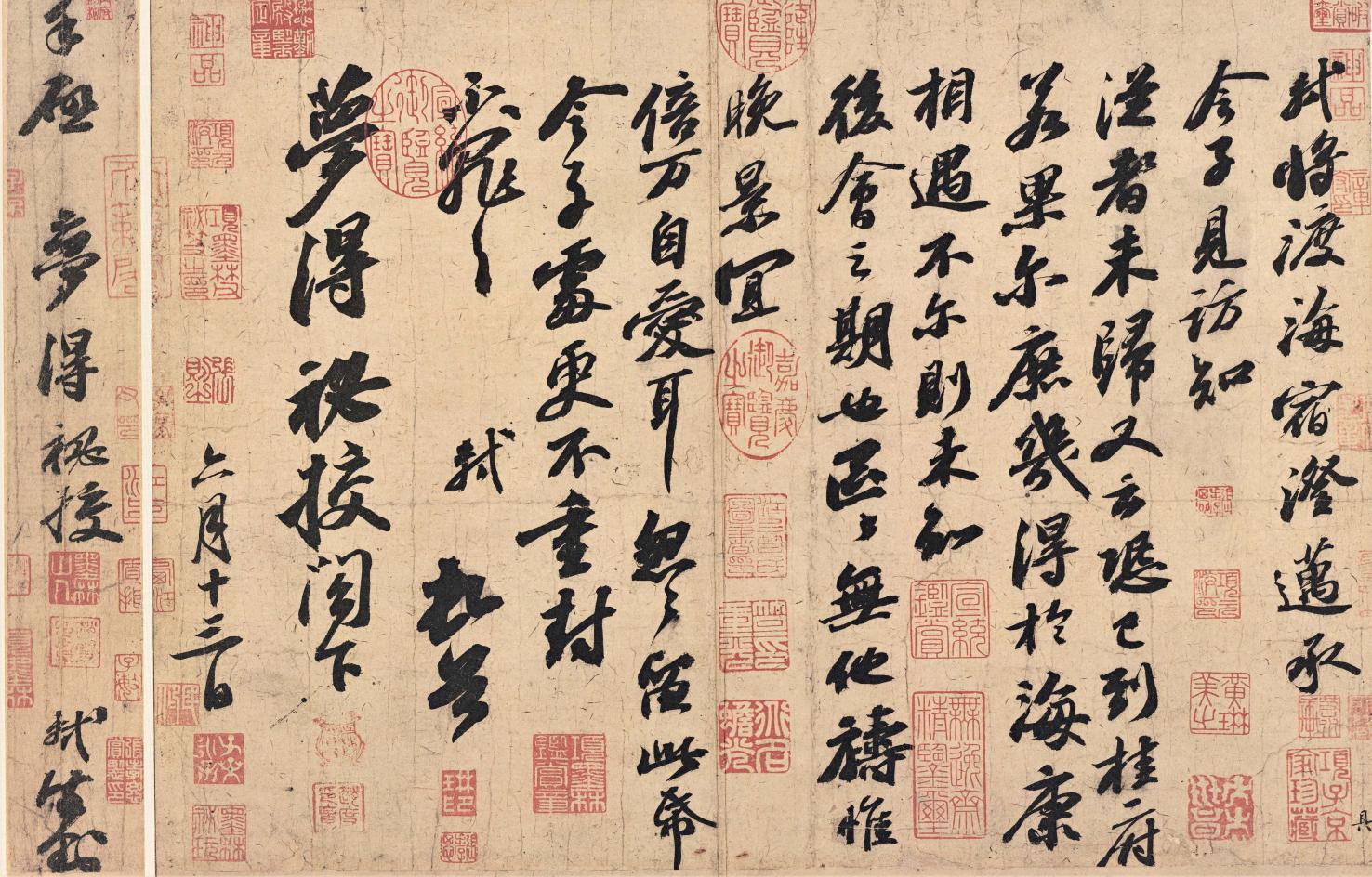

苏轼《渡海帖》。

苏轼即将渡海北归时,书有一幅杰作——《渡海帖》,其实它是给朋友赵梦得的一张“留言条”。赵梦得是苏轼流落海南时的挚友,住在澄迈(今海南澄迈),官任秘校。他对苏轼一家颇多关照。苏轼要离开海南岛了,自然要与梦得告别。结果梦得不在岛,因此就写了这张“留言条”,让梦得的儿子转交。苏轼在“留言”中说,以后也许还能再见,也许再也见不上了,唯一的期望是“您晚年倍加爱护自己”。

这件行书,苏轼书写时“意不在书”,所以从容潇洒,天趣十足,正印证了他“无意于佳乃佳”的书法观。不过,无意而皆意,苏轼性情、修养与学养都在其中了。(作者单位:北京大学书法教育与研究中心)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错